„Die große Mehrheit will mit der AfD nichts zu tun haben“ – Güllner im Interview

Ein analytischer Blick auf AfD-Wählerinnen, politische Fehler der Mitte und historische Parallelen

Manfred Güllner, Gründer des Forsa-Instituts und SPD-Mitglied, zeigt sich im Interview mit der ZEIT tief beunruhigt über den aktuellen Höhenflug der AfD – und das, obwohl er es einst für undenkbar hielt, dass in Deutschland erneut eine rechtsradikale Partei zur stärksten Kraft aufsteigen könnte. Dieser Trend sei Ausdruck nicht nur eines Rechtsrucks, sondern vor allem eines Versagens der politischen Mitte. Trotz allem betont Güllner: Die große Mehrheit der Menschen in Deutschland will keine Regierung unter AfD-Beteiligung.

Laut Güllner liegt das stabile Potenzial für rechtsradikale Einstellungen in Deutschland seit Jahrzehnten bei rund zehn Prozent der Wahlberechtigten. Die AfD habe dieses Potenzial 2017 erstmals ausgeschöpft. Ihr weiterer Aufstieg sei nicht zwangsläufig gewesen – er wurde maßgeblich durch äußere Krisen und politische Fehler befeuert. Besonders die Heizungsdebatte 2023 und die Unzufriedenheit mit der Ampelkoalition hätten auch Menschen außerhalb des klassischen AfD-Milieus zur Partei getrieben.

Güllner kritisiert dabei besonders CDU-Chef Friedrich Merz. Dessen konfrontativer Stil und die faktische Zusammenarbeit mit der AfD bei der Frage nach Zurückweisungen an den Grenzen hätten die AfD gestärkt. Die Union sei nicht in der Lage gewesen, Unzufriedene als demokratische Alternative zu binden – ein Fehler mit klarer Wirkung: Wird der Wahlkampf auf Migration reduziert, gewinnt das „Original“, also die AfD.

Der Forsa-Chef betont, dass es in Deutschland – anders als oft behauptet – keinen breiten Wunsch nach radikalen Asylverschärfungen gebe. Zwar wünschen sich viele Menschen Kontrolle und Ordnung in der Migrationspolitik, aber keine extremen oder rechtswidrigen Maßnahmen. Entscheidend sei der Eindruck, ob die Politik handlungsfähig sei und sich im Konsens der demokratischen Parteien bewege. Die Ampel habe hier an Vertrauen verloren – nicht unbedingt durch ihre Inhalte, sondern durch ihren Stil.

Güllner zieht eine klare Parallele zur Weimarer Republik: Auch damals habe die NSDAP keine absolute Mehrheit gehabt, aber von der Spaltung der demokratischen Kräfte profitiert. Heute sei das Risiko ähnlich – nicht weil die AfD eine Mehrheit habe, sondern weil sich die demokratischen Parteien uneins zeigten oder – schlimmer noch – in Teilen mit der AfD liebäugelten. Eine klare Abgrenzung sei der wirksamste Schutz vor einer weiteren Radikalisierung.

Entgegen dem gängigen Klischee seien es nicht primär „die Abgehängten“ oder Arbeiter*innen, die die AfD tragen. Güllner identifiziert den Kern der AfD-Wählerschaft als radikalisierte Teile der Mittelschicht – insbesondere in Ostdeutschland. Viele dieser Menschen sähen ihren sozialen Status bedroht, nicht zuletzt durch Globalisierung, Transformation und gesellschaftliche Veränderungen. Die AfD profitiere dabei auch von der Angst, zwischen Kapitalinteressen und sozialer Unsicherheit aufgerieben zu werden – ein Motiv, das auch in der Zwischenkriegszeit existierte.

Die Corona-Politik der Bundesregierung habe, anders als häufig behauptet, für viele Bürger*innen das Gefühl von Fürsorge und Krisenmanagement erzeugt – vor allem durch Angela Merkel. Der Ampelkoalition hingegen mangele es an diesem Vertrauensvorschuss. Besonders in wirtschaftlichen Fragen fühlten sich viele Menschen allein gelassen. Laut Güllner sei das jedoch kein Naturgesetz – gute Krisenpolitik könne Vertrauen (zurück)gewinnen.

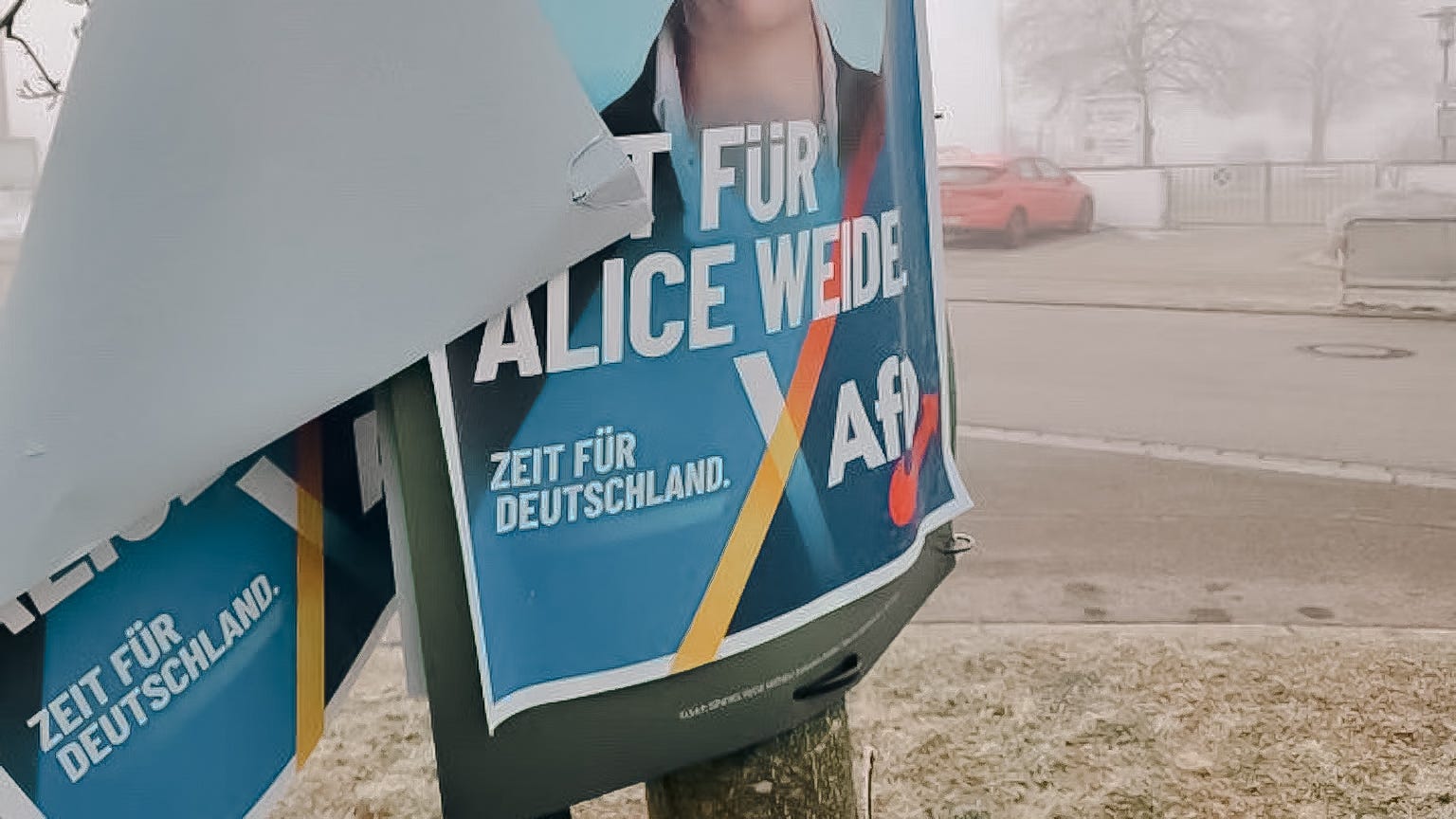

Trotz steigender Werte in Umfragen glauben laut Forsa nur rund zehn Prozent der Menschen, dass die AfD die Probleme des Landes lösen könne. Auch Alice Weidel sei im Politiker*innenranking abgeschlagen. Das zeigt laut Güllner: Die AfD wird oft gewählt, nicht weil man sie für kompetent hält, sondern aus Frust über die anderen Parteien.