Die Kinder vom „Nazi-Kiez“ Bautzen

Der Kornmarkt in Bautzen – an diesem verregneten Sonntag im März ein Symbol des Widerstands. Rund 200 Menschen stehen eng beieinander, trotzen dem Wetter, schwenken Regenbogenfahnen und setzen ein klares Zeichen gegen Faschismus und Menschenhass. Doch in den angrenzenden Gassen lauert eine andere Realität: Jugendliche in Schwarz, vermummt, mit Kapuzen tief ins Gesicht gezogen.

Wer von außen blickt, erkennt schnell das Muster: eine Szene, die sich um rechten Lifestyle, Hass und Gewalt dreht. Doch schaut man genauer hin, zeigt sich eine andere Wahrheit. Nicht alle dieser Jugendlichen sind überzeugte Neonazis – aber sie bewegen sich in einer Umgebung, in der Rassismus und menschenverachtende Ideologien zur Normalität geworden sind.

Fünf Tage vor der Demo, in einem Stadtviertel, das die Jugendlichen selbst „Ghetto“ nennen. Auf einer Bank sitzt Pauli, 14 Jahre alt, mit ein paar Freunden. Sie besucht ein Gymnasium, fährt mit ihren Eltern an die Ostsee – und nennt sich selbst „rechts“. Der Grund? Sie fühlt sich von der rechten Szene akzeptiert, in einer Stadt, in der Nazis und ihre Strukturen allgegenwärtig sind. Als zwei junge Frauen mit Kopftuch vorbeigehen, ruft sie: „Ey, die haben meine Gardinen geklaut!“ Die Gruppe lacht.

Ein paar Meter weiter steht Max, Handwerker, Neonazi. Über seinem Bett hängt eine Fahne mit Reichsadler und Eisernem Kreuz, daneben der Schriftzug „Deutschland“ in Frakturschrift. Für ihn ist das nichts Extremes – es ist Alltag. Die Normalisierung faschistischer Ideologie, gefüttert von rechten Netzwerken, die gezielt junge Menschen ansprechen und ihnen ein Zugehörigkeitsgefühl vermitteln.

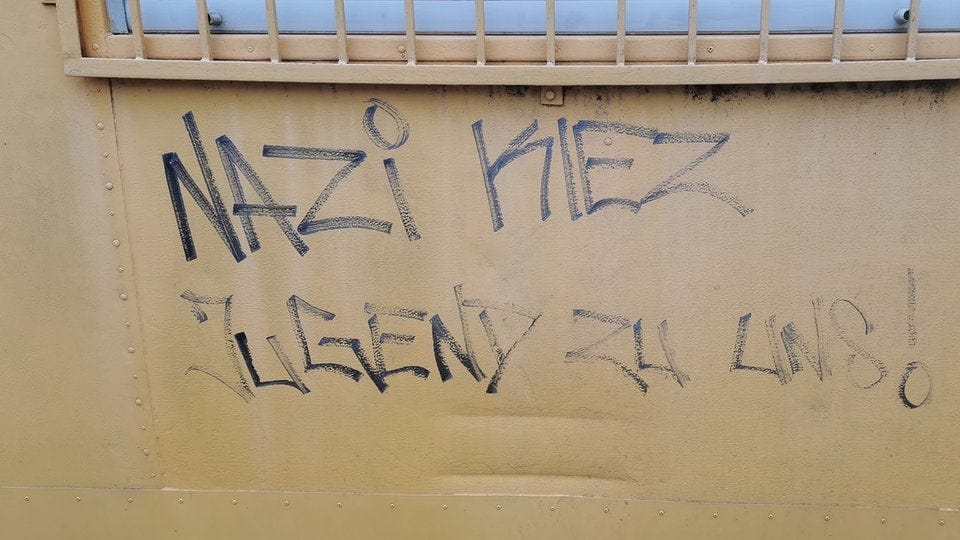

In Bautzen sind rechte Sticker allgegenwärtig: „Nazikiez“, „Antifaschismus ist ein Verbrechen“. Das Kollektiv „Balaclava Graphics“ vermarktet seine Nazi-Ästhetik als Modemarke. Rassismus und Geschichtsrevisionismus sind hier kein Randphänomen, sie sind ein Geschäft. Junge Menschen tragen die Symbole, weil sie dazugehören wollen – zu einer Szene, die ihnen eine scheinbare Gemeinschaft bietet, während sie alle anderen ausgrenzt.

Wer in Bautzen nicht rechts ist, ist eine „Zecke“. Das ist die einfache Logik, die in rechten Jugendkreisen vorherrscht. LGBTQ+? „Zecken.“ Gegen die AfD? „Zecken.“ Lehrer, die gegen Diskriminierung auftreten? „Zeckenlehrer.“ Demokratische Werte gelten als Feindbild, linke oder liberale Positionen werden verachtet – nicht aus Überzeugung, sondern weil es in dieser Szene dazugehört.

Mascha, 17, spricht von ihrer Kindheit, von Gewalt in der Familie, von Heimerfahrungen. Sie ist in der rechten Szene, aber sie ist sich unsicher. Eine Verwandte ist trans – das stört sie nicht. Doch ihre Umgebung lässt ihr keine Wahl: Wer sich von der Gruppe abwendet, steht allein da. Und das ist die größte Angst vieler Jugendlicher hier.

Theresa Lehmann von der Amadeu-Antonio-Stiftung warnt: Soziale Netzwerke sind voller rechter Propaganda, während demokratische Kräfte kaum sichtbar sind. Desinformation, Hetze, Angstkampagnen – all das schafft eine Realität, in der rechte Gewalt als Selbstverteidigung erscheint. Pauli glaubt, dass „Ausländer immer gefährlicher werden“. Dass sie selbst nie bedroht wurde? Egal – die rechte Szene hat ihr ein Weltbild geliefert, das sie nicht hinterfragt.

Doch selbst innerhalb dieser Szene gibt es Widersprüche. Nach der Demo sitzen Pauli und ihre Freundinnen vor einem Dönerladen. „Der Dönermann ist ja voll nett“, sagt Noelle. Ein Satz, der zeigt, dass der Hass oft nicht tief verwurzelt ist – aber so lange er durch rechte Netzwerke, falsche Narrative und gesellschaftliche Duldung gefüttert wird, bleibt er eine reale Gefahr.

Am Abend, nach der Demo: Ein kleiner Bahnhof, ein Moment der Normalität – bis schwarzgekleidete Jugendliche den Bahnsteig fluten. Polizisten schützen zwei Antifaschist*innen. Die rechten Jugendlichen formieren sich, drohend, schweigend. Die Antifa-Aktivistin hält den Blick gesenkt, während sie von Polizisten begleitet wird. Eine Szene, die zeigt: Rechte Strukturen dominieren hier nicht nur den öffentlichen Raum, sondern auch das soziale Klima.

Bautzen ist kein Einzelfall. Städte wie diese sind ein Testfeld für die rechte Bewegung – und sie zeigen, was passiert, wenn demokratische Kräfte sich zurückziehen und Faschismus als „jugendliche Rebellion“ verharmlost wird. Doch der Widerstand lebt. Die 200 Menschen auf dem Kornmarkt an diesem Sonntag haben gezeigt: Die Stadt gehört nicht den Nazis.