Operation "Alex": K.O.M.I.T.E.E. der Militanter Widerstand und die Lektionen von 1995

Projekt "Alex" ist unser Spezial Beitrag über die Verfolgung der Gruppe K.O.M.I.T.E.E. und die Verstrickungen von Faschismus, Rassismus und Patriarchat

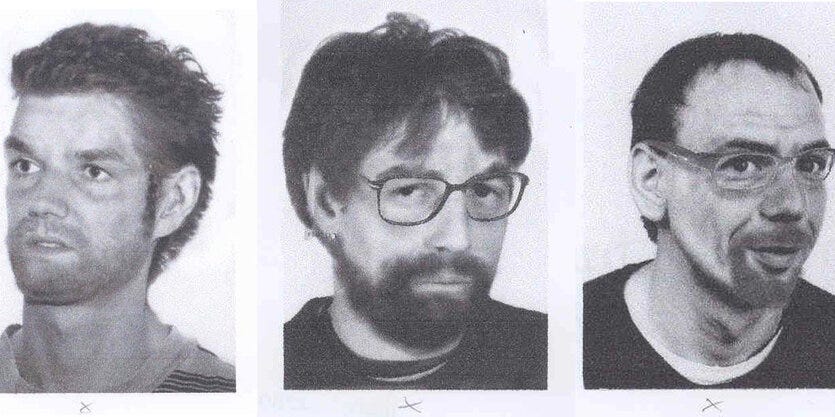

Im Jahr 1995 plante die linksradikale Gruppe K.O.M.I.T.E.E. einen Anschlag auf ein Abschiebegefängnis in Berlin-Grünau. Die Verdächtigen, Peter Krauth, Bernhard Heidbreder und Thomas Walter, tauchten daraufhin in Venezuela unter. Doch die Geschichte dieser Männer ist mehr als nur eine Episode aus den 90er Jahren. Sie ist ein Beispiel dafür, wie der deutsche Staat bis heute linke Aktivist*innen verfolgt, während rechte Netzwerke oft unbehelligt bleiben.

Peter Krauth, der heute als Bauer in Venezuela lebt, war einst Tischler und Antifa-Aktivist in Berlin. Seine Geschichte zeigt, wie tief verwurzelt der Kampf gegen Faschismus, Rassismus und Patriarchat in der linken Bewegung ist. Die Anschläge des K.O.M.I.T.E.E. richteten sich nie gegen Menschen, sondern gegen Institutionen, die Teil eines repressiven Systems sind. Der Brandanschlag auf das Kreiswehrersatzamt in Bad Freienwalde und der geplante Anschlag auf das Abschiebegefängnis in Berlin-Grünau waren Ausdruck eines radikalen Widerstands gegen staatliche Gewalt und Unterdrückung.

Die Verfolgung von Krauth und seinen Mitstreitern durch den deutschen Staat steht in krassem Gegensatz zur oft laschen Verfolgung rechter Gewalttäter. Während rechte Netzwerke in Polizei und Bundeswehr immer wieder für Schlagzeilen sorgen, bleibt die Verfolgung von linken Aktivist*innen ein Dauerthema. Diese Ungleichbehandlung zeigt, wie tief Faschismus, Rassismus und Patriarchat in den Strukturen des Staates verankert sind.

Die Geschichte von Krauth und seinen Freunden ist auch eine Geschichte des Widerstands gegen ein System, das Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihres Geschlechts oder ihrer politischen Überzeugungen diskriminiert. Die Tatsache, dass Krauth und seine Mitstreiter bis heute verfolgt werden, obwohl ihre Taten längst verjährt sein sollten, zeigt, wie hartnäckig der Staat gegen linke Aktivist*innen vorgeht. Dabei waren die Anschläge des K.O.M.I.T.E.E. nicht gegen Menschen gerichtet, nie kam jemand zu Schaden. Krauth und seine Freunde waren nicht die RAF. Und eigentlich sollten ihre Taten auch längst verjährt sein. Krauth fühlt sich zu Unrecht verfolgt.

Mehr als 13 Flugstunden von Venezuela entfernt spaziert Birgit Roth um einen See. Ihren Bruder Peter hat sie vor über zwei Jahrzehnten das letzte Mal gesehen. Der Weg ist matschig, sie zieht die Kapuze ihrer Regenjacke über ihre kurzen Haare. Birgit Roth ist 60 Jahre alt und wohnt in einem 120-Einwohner-Dorf im Wendland. Sie arbeitet in einem Beratungszentrum, hat eine Ausbildung zur Traumatherapeutin gemacht. Auch Birgit Roths Leben wurde damals auf den Kopf gestellt. Dank ihres Bruders saß sie wochenlang in Untersuchungshaft. Zwei Jahrzehnte lang galt sie als Terrorverdächtige, ihr Telefon wurde abgehört. „Das hing all die Jahre wie ein Damoklesschwert über mir“, sagt sie. Dass sie von ihrem Bruder enttäuscht ist, versteckt sie nicht. Und trotzdem versteht sie nicht, warum immer noch nach ihm gefahndet wird.

Der Tag, der die beiden Geschwister und zwei weitere Familien auseinanderreißt, ist der 11. April 1995. Was damals passiert, ist in den Akten der Ermittlungsbehörden detailliert festgehalten: In der Nacht entdecken Streifenpolizisten auf dem abgelegenen Waldparkplatz „Hanff’s Ruh“ außerhalb des Berliner Stadtteils Köpenick zwei Autos. Beide Fahrzeuge sind gerade verlassen worden, die Tür des roten Ford Transit steht offen, die Motorblöcke sind noch warm.

In dem Kleintransporter finden die Beamten vier Propangasflaschen, die mit rund 120 Kilogramm eines explosiven Gemischs gefüllt sind. Je zwei Flaschen sind mit Drähten und einer Zeitschaltuhr verbunden. Auf dem Beifahrersitz liegen zwei mit Benzin gefüllte Flaschen und neun Flugblätter, auf denen geschrieben steht: „Achtung Lebensgefahr, Sprengung des Knastgebäudes, Das K.O.M.I.T.E.E.“ Dreieinhalb Kilometer entfernt liegt die Haftanstalt Grünau, die gerade zu einem Abschiebegefängnis mit 400 Plätzen umgebaut wird.

Auch in dem blauen VW Passat, der neben dem Kastenwagen geparkt ist, werden die Beamten fündig. Im Handschuhfach liegen Personalausweise, Führerscheine und andere Dokumente, die auf vier Personen verweisen: Thomas Walter, Bernhard Heidbreder, Peter Krauth sowie dessen Schwester, die Halterin des Wagens. Der Bundesgerichtshof erlässt Haftbefehl gegen die vier.

Die Taten des K.O.M.I.T.E.E. waren ein Versuch, die gesellschaftlichen Verhältnisse radikal zu verändern. Sie wollten gewaltsam verhindern, dass aus der Haftanstalt Flüchtlinge abgeschoben werden, unter anderem in die Türkei. Am Tag nach dem gescheiterten Anschlag sieht Birgit Roth ihr Foto in der Berliner Morgenpost. Auch 22 Jahre später wühlt es sie auf, wenn sie sich daran erinnert. „Bomben-Birgit“ nennt sie ein anderes Blatt. Sie geht zur Polizei und sagt aus, dass sie mit dem Anschlag nichts zu tun habe. Ein paar Tage später wird sie in Untersuchungshaft genommen. Sie ist schwanger, ihre Haftbedingungen sind hart: 24 Stunden Einschluss und Einzelhofgang. Bei der Polizei hatte sie noch von ihrem Recht Gebrauch gemacht, Angehörige und sich selber nicht belasten zu müssen.

In der Haft sagt sie aus, dass sie das Auto ihrem Bruder geliehen hat. „Wenn ich gewusst hätte, wofür er es tatsächlich benutzen wollte, hätte ich es ihm nie zur Verfügung gestellt“, sagte sie laut Vernehmungsprotokoll.

Nach drei Wochen darf Birgit Roth nach Hause, ihr kann keine Beteiligung an der Tat nachgewiesen werden. Ihr Sohn kommt viel zu früh auf die Welt, nach 26 Wochen, monatelang liegt er im Krankenhaus. Auch dort wird sie observiert, so steht es in den Akten. Sie wird noch fast zwei Jahrzehnte als Beschuldigte geführt werden, erst Ende 2012 wird das Verfahren gegen sie eingestellt. Wie sie reagieren würde, wenn sich ihr Bruder plötzlich bei ihr meldet? „Das weiß ich nicht.“

Nach dem gescheiterten Anschlag 1995 sind Peter Krauth und die anderen beiden Männer abgetaucht. Ihr Leben gleicht plötzlich dem aus einem Krimi mit einer Verfolgungsjagd weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Die Sonderkommission „Osterei“ fahndet nach ihnen, überwacht ihren Freundeskreis, lässt die Eltern observieren und immer wieder Wohnungen durchsuchen. Vergeblich. Bis Zielfahnder des Bundeskriminalamtes 2014 einen der drei, Bernhard Heidbreder, in der Stadt Mérida im Südosten Venezuelas aufspüren.

Weil er per internationalem Haftbefehl gesucht wird, nehmen venezolanische Polizisten den damals 53-Jährigen in dem Hotel fest, in dem er arbeitet. 19 Jahre nach seinem Untertauchen. Er war unter dem Namen John Jairo Londoño Smith nach Venezuela eingewandert, von Kolumbien aus. Dort, in Medellín, hat er das Drucken gelernt, das Abitur gemacht und Kafkas „Prozess“ ins Spanische übersetzt.

Die nächsten zwei Jahre verbringt Bernhard Heidbreder insgesamt im Gefängnis. Zunächst sitzt er in Mérida in Polizeigewahrsam. Zwei Quadratmeter pro Gefangenem, keine Fenster, kein Hofgang, Pinkeln in die Flasche, so erzählt er es rückblickend. Es folgen Wochen des Wartens, angekettet im Flur einer Polizeistation in Caracas. Später landet er in „Helicoide“, dem berüchtigten Gefängnis des Geheimdienstes, das sich wie ein unförmiges Gewinde auf einem Hügel der Hauptstadt erhebt.

Er sieht selten das Tageslicht. 16 Monate nach seiner Verhaftung lehnt das Oberste Gericht ab, ihn nach Deutschland auszuliefern, weil die Vorwürfe nach venezolanischem Recht verjährt sind. Dennoch sitzt er weitere acht Monate hinter Gittern, verfangen in den Wirren der Bürokratie. Als er freikommt, beantragt er, als Flüchtling anerkannt zu werden.

Im Frühjahr 2017 beantragen auch die anderen beiden Männer in Venezuela den Flüchtlingsstatus, nach einem halben Leben mit falschen Pässen und erfundenen Biografien. Die drei haben das erste Mal seit langer Zeit einen legalen Status als Flüchtling. Sie leben nicht in ihrer alten Heimat, aber sie können ihren echten Namen benutzen, mit Freunden telefonieren, Besuch bekommen. Zum ersten Mal haben sie nun einen Journalisten empfangen, einen Reporter der taz. Sie erhoffen sich Aufmerksamkeit für ihren Fall. Sie sehen sich als Opfer, als Verfolgte einer hysterischen deutschen Justiz. Und: Sie möchten endlich nach Hause kommen können. Aber in Deutschland droht ihnen bis heute Gefängnis.