Whistleblower unter Beschuss: Warum Snowden und Assange verfolgt werden – und nicht die Täter

Staaten schützen Verbrechen statt die Warheit. Überwachung, Repression und Kriminalisierung sind die Norm und richten sich gegen die uns schützen wollen.

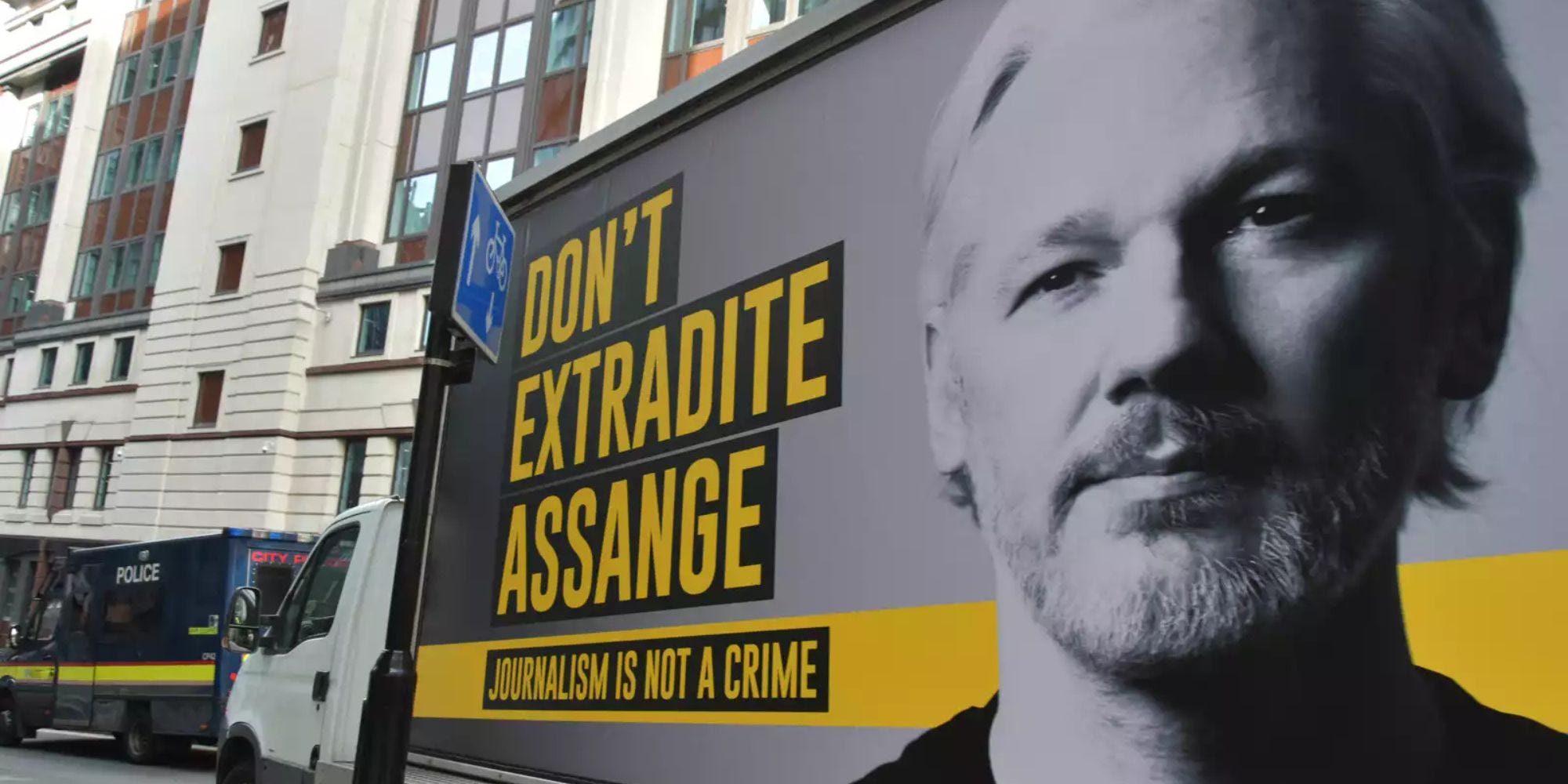

Als Julian Assange nach jahrelanger Haft und psychischer Folter aus dem britischen Hochsicherheitsgefängnis entlassen wurde, feierten viele seine Freilassung als Sieg der Pressefreiheit. Doch dieser "Sieg" ist teuer erkauft: Ein erzwungenes Schuldeingeständnis, ein Deal mit den USA – und vor allem das Signal an alle, die in Zukunft Staatsverbrechen aufdecken könnten: Wer sich mit den Mächtigen anlegt, wird zermalmt.

Gleichzeitig bleibt ein anderer Name aus der Geschichte des politischen Widerstands gegen den Überwachungsstaat im Exil: Edward Snowden. Der Mann, der aufdeckte, dass die USA und ihre Verbündeten die gesamte Weltbevölkerung ausspionieren, lebt noch immer in Russland – nicht aus ideologischer Nähe zum Putin-Regime, sondern weil es für ihn keine andere Wahl gab.

Die Geschichten von Assange und Snowden zeigen, dass Staaten, die sich als "liberale Demokratien" inszenieren, in Wahrheit nicht vor der Zerstörung Einzelner zurückschrecken, wenn es darum geht, ihre imperialen und autoritären Strukturen zu schützen. Whistleblower wie sie sind nicht die eigentlichen Verbrecher – sie sind Zeug*innen der Verbrechen. Und genau das macht sie für die Herrschenden gefährlich.

Staatsgewalt schützt sich selbst

Assange und Snowden haben beide Informationen veröffentlicht, die die dunklen Seiten der westlichen Staaten entlarven: Folter, Drohnenmorde, illegale Kriege, flächendeckende Überwachung. Doch anstatt dass die Verantwortlichen für diese Verbrechen vor Gericht gestellt wurden, kriminalisierten die USA diejenigen, die sie aufgedeckt haben.

Es ist ein Muster, das sich durch die Geschichte zieht: Wer sich gegen die Interessen von Militär, Geheimdiensten und Großkonzernen stellt, wird als Gefahr für die "nationale Sicherheit" behandelt. Währenddessen bleiben die Täter – die Architekten von Überwachungsprogrammen, die Planer von Angriffskriegen, die Mörder von Zivilist*innen – unangetastet.

Snowden deckte auf, dass der US-Geheimdienst NSA eine Totalüberwachung der Weltbevölkerung aufgebaut hatte – mit voller Unterstützung von Großkonzernen wie Google, Microsoft und Facebook. Die Enthüllungen zeigten: Es gibt keine "Privatsphäre", wenn westliche Geheimdienste mit voller Rückendeckung ihrer Regierungen und globaler Konzerne agieren. Die Totalüberwachung trifft dabei nicht nur Einzelpersonen, sondern auch linke Bewegungen, migrantische Communitys und marginalisierte Gruppen – also genau die Menschen, die sich gegen die herrschenden Verhältnisse wehren.

Faschismus, Militarismus und Überwachung: Ein gefährliches Bündnis

Die Kriminalisierung von Whistleblowern ist kein Zufall, sondern Teil einer umfassenderen Strategie der Repression. Staaten, die Überwachung ausbauen, tun dies nicht aus reiner "Sicherheitslogik", sondern um Kontrolle über die Bevölkerung zu erlangen. Faschistische und autoritäre Regierungen haben sich schon immer auf Überwachung gestützt – sei es die Gestapo im Dritten Reich, die Stasi in der DDR oder heute der US-amerikanische und europäische Sicherheitsapparat.

Diese Kontrolle richtet sich besonders gegen diejenigen, die das System infrage stellen: linke Aktivist*innen, feministische Bewegungen, trans und queere Communities. Die enge Verzahnung von Patriarchat, Rassismus und autoritärer Staatsgewalt zeigt sich besonders deutlich in der Art, wie trans Menschen überwacht, pathologisiert und kriminalisiert werden. In vielen Ländern gibt es bereits Gesetze, die es Behörden ermöglichen, die digitale Kommunikation von trans Personen gezielt zu durchleuchten – mit dem Argument, "Kinderschutz" oder "biologische Wahrheit" zu verteidigen. Doch in Wirklichkeit geht es um Kontrolle, um die Disziplinierung von Identitäten, die nicht in das binäre, heteronormative Weltbild der Herrschenden passen.

Snowden hat nie aufgehört, vor genau diesen Entwicklungen zu warnen. In seinen Interviews betont er immer wieder, dass Überwachung nicht neutral ist – sie dient der Aufrechterhaltung von Machtverhältnissen. Die Daten, die gesammelt werden, ermöglichen gezielte Repression gegen politische Feinde des Systems.

Der Staat als Feind der Wahrheit

Während Assange nun nach Jahren der Folter "frei" ist – aber mit einem Schuldeingeständnis, das einen gefährlichen Präzedenzfall schafft –, bleibt Snowden im russischen Exil. Für viele in der westlichen Öffentlichkeit ist er längst aus dem Blickfeld verschwunden. Dabei hat sich an den Machtverhältnissen, gegen die er gekämpft hat, nichts geändert – im Gegenteil: Überwachungsprogramme sind ausgefeilter denn je, die Repression gegen Whistleblower ist härter, und die Staaten, die sich als "Verteidiger der Freiheit" inszenieren, sind immer skrupelloser darin, die Wahrheit zu unterdrücken.

Doch die Geschichte ist nicht abgeschlossen. Snowden und Assange sind keine Einzelfälle. Sie stehen für eine lange Tradition des Widerstands gegen staatliche Gewalt – eine Tradition, die weitergeht. Die Frage ist nicht, ob es wieder Whistleblower geben wird, sondern wie wir sie unterstützen, wie wir Strukturen aufbauen, die es ihnen ermöglichen, nicht nur zu überleben, sondern zu gewinnen.

Denn eines ist klar: Wer sich gegen Imperialismus, Überwachung und Repression stellt, wird von den Herrschenden als Feind betrachtet. Aber die eigentliche Frage ist: Auf wessen Seite stehst du?